離婚後でも慰謝料請求はできる!請求方法・時効・相場まで徹底解説

離婚をする際に、離婚の成立を優先してしまい慰謝料を決めずに離婚に至ってしまった場合や、離婚後に元配偶者の不貞行為があったことが発覚した場合に、後から離婚の慰謝料請求をすることはできるのでしょうか。

本記事では、離婚後でも慰謝料が請求可能なケース、請求不可能なケース、請求の具体的な方法などについて詳しく解説します。

1.離婚後でも慰謝料は請求できる?知っておきたい3つの基本条件

離婚慰謝料とは、離婚の条件として相手に請求したり、離婚したからと言って必ずもらえたりするものではありません。

離婚にいたる過程で、配偶者の行為によって精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償が慰謝料です。

離婚後に慰謝料の請求が認められるためには、3つの条件があります。

ここでは、その基本となる条件を確認しましょう。

(1) 相手に不法行為が認められた場合

離婚にいたる場合には、当事者の一方が配偶者の言動や、浪費癖、親族関係などにより何らかの精神的苦痛を受けているケースが少なくありません。

しかしながら、精神的苦痛を受ければ、必ず慰謝料が認められるというわけではありません。

慰謝料が認められるためには、一方が精神的苦痛を受けたことに加え、相手の行為が違法(不法行為)と評価されることが必要になります。

不法行為とは大きく分けて以下の4つが挙げられます。

不法行為とは______

①不貞行為(浮気・不倫)

②DV・モラハラ(家庭内暴力や精神的な虐待)

③悪意の遺棄(正当な理由なく家を出ていく、生活費を渡さない等)

④その他(正当な理由のないセックスレス、結婚生活とは無関係な借金等)

これらの行為によって精神的苦痛を受けた場合には、不法行為に基づく損害賠償(慰謝料)請求が可能です。

DVやモラハラは、不法行為として認定されやすい代表的なケースです。

ただし、不法行為があった場合でも、客観的に立証できる証拠が乏しければ慰謝料請求は困難になります。

相手の不倫やDV(暴力)、モラハラなどがあったとしても、調停や裁判で争う際は、不倫現場をおさえた写真やメール、暴力を受けた際の診断書やケガの写真、暴言のあった音声記録など、不法行為のあった事実を示す具体的資料があることが重要です。

特に離婚後に元配偶者の不貞行為の証拠を集めることは非常に困難になりますので、早い段階で証拠を確保する意識が大切になります。

また、離婚前に長期間別居していて既に夫婦関係が破綻していたと考えられる場合や、単なる性格の不一致、価値観の違い、親族との不和など、夫婦どちらにも明確な婚姻関係の破綻原因がなかった場合には、離婚慰謝料請求は認められません。

(2) 離婚時に「慰謝料を請求しない」合意をしていない場合

離婚時に取り交わした離婚協議書や公正証書、離婚調停調書などで“今後は慰謝料を含む金銭請求を一切行わない”と明言していない限り、離婚後に請求を行うことができます。

反対に、明確に“請求しない”との清算条項が記載されている場合には、原則として後から慰謝料の取決め内容について覆すことが困難です。

この合意がある場合、離婚後になって元配偶者の不倫が発覚したとしても、清算条項により請求が制限されてしまうことがあります。

(3) 時効(3年)を過ぎていない場合

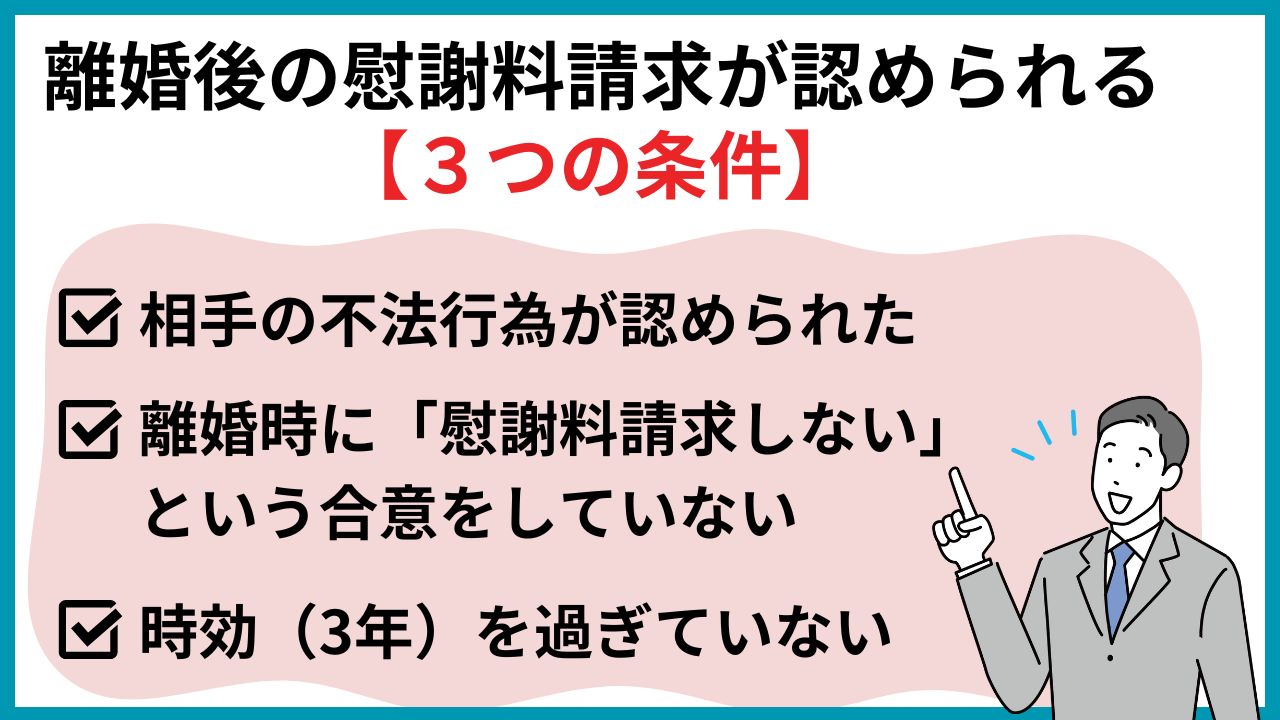

離婚の慰謝料請求権の時効は、離婚成立時から原則3年とされています。

離婚後であっても時効を迎えていなければ離婚慰謝料を請求することができますが、それを過ぎてしまうと原則として請求できなくなります。

時効切れを防ぐためにも、慰謝料請求を検討する場合はまずは弁護士に相談し、請求の可否についての検討、証拠集めなど、早期に手続きを進めることが大切です。

2.離婚後に相手の不倫行為が発覚した場合

離婚後3年以上経過してから元配偶者の婚姻期間中における不貞行為(不倫・浮気)を知った場合、離婚慰謝料の請求権は消失していますが、不貞慰謝料請求をすることは可能です。

不貞慰謝料請求については離婚慰謝料とは時効の考え方が異なり、元配偶者に対しては、その事実を知った日から3年が不貞慰謝料請求の時効とされています。

離婚時に「慰謝料請求をしない」など清算条項について記載した離婚協議書などの合意を交わしている場合には、時効を迎えていなかったとしても慰謝料を請求することは難しくなりますが、離婚当時まったく知らない事実が後になって判明したと言える場合には請求が認められる可能性もあります。

ただし、これは非常に限定的なケースであり、元配偶者が不倫の事実を隠していたと立証できるかどうかがポイントです。

合意書の内容や経緯をしっかり検討し、必要に応じて弁護士に助言を求めましょう。

また、離婚後に不貞行為が発覚した場合、不倫の相手方からも慰謝料請求することは可能です。

元配偶者の場合と同じく、不貞慰謝料の請求権は、不貞の事実を知り、不倫相手の特定(名前、住所、電話番号などの連絡先)ができたときから3年が時効となります。

ただし、「既婚者だと知らずに関係を持った」「脅迫されて肉体関係を持った」など、不貞の相手方に故意または過失がないと判断された場合には請求することはできません。

不貞慰謝料請求は不貞行為を行った当事者2人(元配偶者と不倫相手)の連帯責任として支払われるものですので、一方から慰謝料額について全額支払われている場合には追加で請求することはできない点にご注意ください。

3.離婚慰謝料はいくらもらえる?

離婚慰謝料の金額は、相手の合意が得られれば金額はいくらでも問題ありません。

ただ、一般的には原因となる行為や状況によって慰謝料の金額が判断されます。

慰謝料の金額を裁判所などで確定する際には、婚姻期間や行為の悪質性、被害者の受けた精神的苦痛の程度などから総合的に考慮されます。

また、相手の支払い能力も金額の判断ポイントとなります。

元配偶者が高収入であれば高額な支払いを受けられる可能性がありますが、実際に支払えないほどの法外な額を請求しても、現実的には回収できないことが多いでしょう。

請求を行う側としては、相手の経済状況をある程度把握しておくことが交渉をスムーズにするコツになります。

相場はあくまで目安であり、もらえる額を保証するものではありません。

個々の事情によって金額に大きな差が生まれますので、あくまで参考程度となることにご留意ください。

(1) 不貞行為による離婚慰謝料

不倫による慰謝料では、多くの場合、数十万〜300万円程度が相場とされています。

婚姻期間の長さ、不倫関係にあった期間の長さ、信頼関係に裏切りの度合いが大きい場合や子どもへの影響、などにより総合的に判断されます。

他方で、夫婦関係がすでに破綻していたと見なされると、請求額が減額されたり認められないこともあります。

慰謝料請求をするには、不貞行為があったことを証明できる写真や相手とのメールのやり取りなどの証拠が必要となります。

(2) DVによる離婚慰謝料

DV(家庭内暴力)の場合、殴る蹴るなどの暴行が日常的に行われていたか、怪我の程度、被害者の精神的後遺症などが額の算定に大きく影響し、請求金額も数十万円~500万円程度と幅が大きくなります。

長期にわたる深刻な暴行であれば、慰謝料が高額になることが多いです。

DVを証明するためには、DV被害を受けたことを記録した日記や、医師の診断書、暴行を受けた箇所の写真といった証拠をしっかり用意しておくことが大切です。

(3) モラハラによる離婚慰謝料

モラハラは身体的暴力(DV)と異なり、客観的な証拠が得にくいという特徴があり、慰謝料も低い傾向があります。

言葉の暴力や精神的支配が長期にわたり被害者に深刻な苦痛を与えた場合は、裁判所も一定の慰謝料を認めますが、程度や期間、証拠の有無によって認められる額が大幅に変動し、数十万円~200万円程度となります。

日頃から具体的な記録を残しておくことが望ましいでしょう。

(4) 悪意の遺棄による離婚

悪意の遺棄とは、正当な理由なく生活費を渡さなかったり、ある日突然に家を出ていくなど家族を完全に放置したりする行為を指します。

悪質性や、婚姻期間の長さ、子供の年齢などによって金額は増減し数十万円~300万円が目安となりますが、一般的には100万円以下のケースが多いと言えます。

悪意の遺棄については、下記コラムにて詳しく解説していますのでご参考になさってください。

4.離婚後に慰謝料を請求する具体的な流れ

離婚後に慰謝料請求を考える際は、まず相手の有責行為を整理し、不法行為があったことを証明できるだけのしっかりとした証拠を揃えておく必要があります。

離婚慰謝料請求は時効があるため、証拠が揃ったら早めに動き出すことをおすすめします。

ここからは慰謝料請求する場合の具体的な流れについて解説します。

(1) 話し合い・内容証明郵便の送付

相手の不法行為を具体的に示す証拠が揃ったら、まずは当事者同士の話し合いを行います。

離婚後は直接会って話し合うことが困難な場合も多く、話し合い自体を拒否される可能性も考えられます。

話し合いに応じてもらえない場合は、内容証明郵便を送付し、相手に正式に支払いを求める意思表示を行います。

内容証明郵便の送付の必要性は、差出人、受取人、配達日、文書の内容について証明してもらうことができる点で、後になって「慰謝料請求の話を聞いていない」といった言い逃れを防ぐことができます。

離婚後に慰謝料の請求をする場合は、有効な証拠集めや、元配偶者とのやりとりなど難しい面があります。

そのため、まずは弁護士など専門家に相談し、話し合いの進め方を検討する、もしくは弁護士に依頼をして協議を進めることも検討しましょう。

(2) 調停・裁判

話し合いで折り合いがつかない場合、家庭裁判所に調停の申し立てを行うことも考えられます。

調停は裁判官や調停委員が間に入って聴き取りし、合意を目指すものですが、当事者間の合意が得られなければ調停不成立となります。

調停が不成立となった場合は慰謝料請求訴訟(裁判)を申し立てることになります。

裁判まで進んだ場合、書面や離婚原因を説明できるだけの証拠の準備、口頭弁論など専門的な手続きを踏む必要がありますので、早い段階から弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

また、裁判に勝って慰謝料を受け取れることになった場合でも、相手の支払い能力によって実際に支払いを受けることのできる慰謝料額も変わってきますので、裁判の見通し、訴訟費用、弁護士費用、慰謝料額などを考慮して、裁判をすべきがどうか判断する必要があります。

調停によっても解決が難しいことが明らかなケースでは、調停を経ずに最初から慰謝料請求訴訟(裁判)を申し立てることも考えられます。

5.離婚後に請求できるその他の権利・お金

慰謝料以外にも、離婚後に請求できるお金や権利があります。

離婚時に何も取り決めないままに離婚をしてしまった場合には、財産分与や養育費などについても請求が可能なものはないか確認しましょう。

手続きによって時効が異なっており、財産分与、年金分割の請求は、離婚の成立から2年以内に行わなければなりません。

養育費などの取り決めについては、分割払いになる場合が多いためできる限り公正証書などで文書化しておくと安心です。

公正証書化していないと後から養育費の不払いなどが発生した際に、強制執行が難しくなるリスクがあります。

一度取り決めた金額でも、実情が大きく変わった場合は減額あるいは増額の交渉や調停をすることも可能です。

離婚後の養育費の請求については以下のコラムで詳しく解説しています。

6.元配偶者から慰謝料請求を受けた場合の対処法

離婚後、自分が元配偶者から慰謝料請求を受けることもあります。

もし元配偶者から慰謝料を請求されたり、書面での請求や内容証明郵便が届いたりした場合は、まずは請求内容を正確に把握し、以下の注意点に気をつけながら事実関係を確認しましょう。

(1) 請求を無視しない|内容証明や通知の確認

請求を受け取ったら、まずは書面の内容を最後まで読み、相手の主張と事実関係をしっかり確認することが重要です。

請求金額や理由が曖昧な場合は、相手に詳細な説明を求める必要があります。

内容証明の差し出し人が元配偶者本人なのか、または弁護士などの代理人なのかについても重要な確認ポイントです。

無視して放置すると相手が裁判などの手段に移行するリスクがあり、早期解決の機会を逃してしまうこともあるため注意が必要です。

(2) 有効な証拠の有無をチェック

相手が提示している証拠が本当に有効かどうかを確認します。

証拠の作成日時や内容に不審な点があれば、それを指摘することで交渉を有利に進められる場合もあります。

逆に、相手の証拠が明白で反論の余地が少ないと判断したなら、和解に向けた交渉方針を立てることが得策でしょう。

(3)交渉または弁護士への相談

話し合いで解決する可能性が残っているなら、冷静に相手との協議ができないか検討します。

ただし、金額などで折り合いがつかない場合や証拠が不十分な場合は弁護士に相談し、第三者を介して話を進める必要が出てきます。

弁護士に相談することで、法的根拠を踏まえた減額交渉などのアプローチが可能となり、結果的に早期かつ円満に解決できる可能性が高まります。

7.弁護士に依頼するメリット|慰謝料請求を有利に進めるために

離婚後であっても、不倫やDVなどの相手の有責行為が明らかであり、時効を経過していなければ慰謝料請求を行うことは可能です。

ただし、清算条項や合意書で制限されていないかなど、請求を行う前に離婚時に取り交わした書類や離婚条件を確認しておく必要があります。

また、証拠が不十分な場合には早めに収集手段を考えることが大切です。

離婚後の慰謝料請求は、時間が経過しているケースほど元配偶者との話し合いが難しい場合が多く、また精神的なストレスも大きくなる傾向にあります。

弁護士に依頼することで、法的根拠と証拠に基づいた適正な判断ができ、弁護士があなたと相手方の間に入って交渉を行うため精神的なストレスを軽減することができます。

また、適正な慰謝料請求金額の見極めや、後々のトラブルを未然に防ぐための合意書作成なども含め、早期かつ実効性のある解決へ導きます。

離婚後でも慰謝料請求のチャンスは残されていますが、時効などの制約があるため、早めの行動が重要です。

納得のいく解決を目指して、まずは離婚問題に精通した一新総合法律事務所の離婚チーム弁護士にお気軽にご相談ください。

不貞慰謝料請求のご相談は初回無料です。

8.離婚の慰謝料に関するよくある質問

Q1. 性格の不一致でも慰謝料は請求できる?

一般的に、性格の不一致については法的な有責行為と見なされず、慰謝料請求は難しいとされています。

金銭的責任が生じるのは、あくまで不貞行為やDV、モラハラなど離婚原因として法的に非難される行為がある場合です。

ただし、性格の不一致に見えて実はモラハラや暴力が含まれているケースもあるため、自身の状況をよく確認しておくことが大切です。

Q2. 一度慰謝料を受け取ったが、追加で請求できる?

通常は同一の不法行為について追加請求を行うことは難しいです。

離婚協議や裁判で和解した場合、該当する不法行為に対しては“清算済み”と見なされることが多くなります。

ただし、新たに発覚した別の不法行為や、合意書に明確な限定がない場合はケースによって追加請求が可能となることもあります。

Q3. 請求の時効を過ぎてしまったらどうなる?

時効が完成してしまうと、裁判所で慰謝料請求が認められる可能性は極めて低くなります。

相手が自発的に支払いに応じない限り、法的には請求の手段を失ってしまうのが実情です。

離婚から時間が経過していても手遅れではない場合もあるため、まずは時効の起算点と期間を確認して、早めに行動を起こすことが求められます。

Q4. 離婚後に不倫相手への慰謝料は請求できる?

不倫が原因で離婚に至り、不倫相手にも故意や過失があると認められれば、離婚後であっても慰謝料は請求可能です。

ただし、不倫相手に対する請求は、時効や不法行為の認定がやや複雑になる場合があります。

相手の所在や収入状況を調べ、支払い能力を含めて総合的に検討することが望ましいでしょう。