離婚と年金|年金分割の種類・方法・手続きについて

離婚時の年金分割は、夫婦で築いてきた婚姻期間中の財産や経済的な貢献を公平に評価するための仕組みです。

本記事では、年金分割の基本的な仕組みから手続きの流れ、さまざまなケースでの対応方法にいたるまで、わかりやすく解説していきます。

1.年金分割とは何?

離婚時の年金分割制度とは、年金額を分割するのではなく、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を夫婦双方で分割する制度です。

分割割合により、将来の年金受給額が大きく変動するため、離婚時には慎重に検討する必要があります。

離婚時の年金分割の目的は?

夫婦のどちらか一方だけが厚生年金に加入している場合でも、もう一方の家事や子育てといった見えにくい部分の貢献を数値化して保証するための制度です。

これにより、年金を受給する段階になってから夫婦間で経済的に大きな不平等が生じないよう、離婚後の両者の老後資金を安定させる目的が果たされます。

年金分割制度が始まる前は、特に熟年離婚の場合、離婚後のそれぞれの年金額に差が出ることから、専業主婦の妻(または夫)が老後の生活を憂慮し、それが原因で離婚に踏み切れないということがありました。

しかし、年金分割の制度が始まってからは、年金を理由に離婚を躊躇する必要はなくなりました。

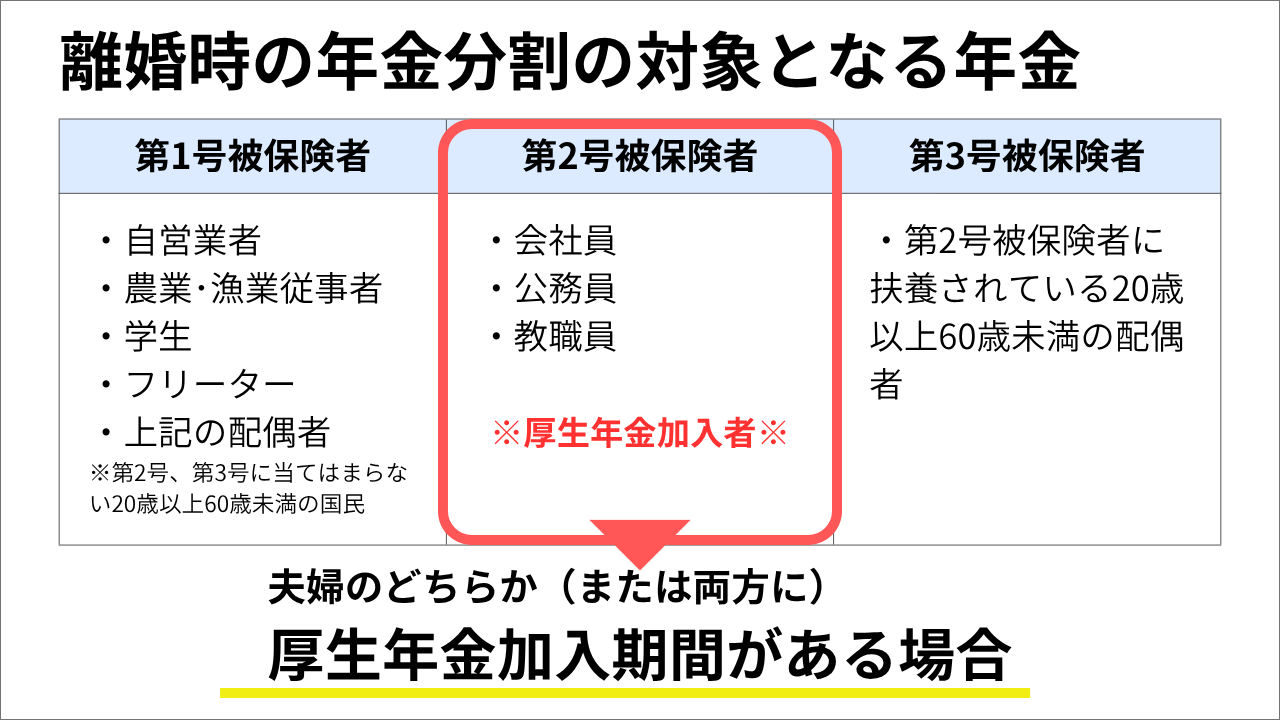

対象となる年金の種類

離婚時の年金分割の対象となるのは、主として厚生年金の部分(第2号被保険者)です。

年金分割制度では、年金額を分割するのではなく、年金計算の基礎となる毎月の標準報酬月額と標準賞与額のうち、婚姻期間にかかる部分の年金記録を双方で分割することとなります。

国民年金については分割の対象外となるので、夫婦のうちどちらかが自営業者で国民年金のみの加入であった場合、その分については年金分割で調整することはできません。

実際にどの部分が分割できるかを把握するには、管轄の年金事務所や共済組合などで詳細を確認することが必要です。

2.年金分割の方法は?

厚生年金の分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。

それぞれ要件や手続きの方法が異なりますが、いずれの場合もどちらか一方の請求があって初めて成立します。

①合意分割制度

合意分割制度とは、離婚時に夫婦の一方または双方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を夫婦双方で分割することができる制度です。

合意分割ができるのは、以下の条件に該当している場合です。

●婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。

●夫婦間の話し合いによる合意、または裁判所の調停・審判により按分割合を定めたこと。(合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。)

●請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。

合意分割による按分割合は、最大で2分の1までの範囲で調整することが可能です。

なお、婚姻期間中に3号分割の対象期間が含まれている場合、合意分割の請求を行うと、その期間については自動的に3号分割の請求もあったものとみなされます。

ただし、3号分割の対象期間は必ず2分の1に分割されるため、合意分割によりさらに分割割合を変更することはできません。

②3号分割制度

3号分割は、第3号被保険者期間(専業主婦または一定の収入要件を満たさないパートなど)が対象になります。3号期間中に相手が納めていた厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)について、相手の合意がなくとも、請求により2分の1ずつ分割できる制度です。

3号分割ができるのは、以下の条件に該当している場合です。

●婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間があること。

●請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。

手続きは比較的簡易ですが、対象となる期間は第3号被保険者であった期間に限定される点にご注意ください。

また、分割対象期間が障害厚生年金や遺族厚生年金の受給額の算定に使われている場合、その部分については3号分割は認められません。

3.年金分割の手続きの流れ

実際に年金分割を申請する際には、以下のようなステップを順番に踏むことになります。

①情報通知書の取得

まず年金記録に関する情報通知書を取得することからスタートします。

情報通知書は、日本年金機構の年金事務所に請求を行えば無料で入手できます。

情報通知書の請求手続きに必要な様式は、お近くの年金事務所および年金相談センターで入手するか、または、下記の日本年金機構サイト内ページからダウンロードすることができます。

なお、情報通知書の申請を行ってから実際に通知書が届くまでには、通常3~4週間程度かかるので注意してください。

公務員などの場合は、ご自身がご加入の共済組合までお問い合わせください。

参考URL:日本年金機構>[書式]年金分割のための情報提供請求書

②年金分割の割合について話し合う(合意分割)

合意分割の場合は、夫婦間で分割割合を話し合います。

当事者間での合意が難しい場合は、法的手続き(調停・審判)で割合を決定することになります。

③年金事務所への請求

分割割合が確定したら、必要書類をそろえて年金事務所へ分割請求を行います。

分割請求の際に必要な書類は以下のとおりです。

・標準報酬改定請求書

・年金分割の合意書

・委任状(年金分割の合意書請求用)

そのほか、 離婚が成立したことを証明する戸籍謄本や調停調書の写しが必要になることが多いです。

また、分割請求手続きを第三者が代理で行う場合は、委任状(年金分割の合意書請求用)が必要となります。

分割請求の際に必要な様式は、下記、日本年金機構サイトからダウンロードすることができます。

参考URL:日本年金機構>離婚時に年金分割するときの書式

④標準報酬改定通知書の受け取り

請求が受理されると、それぞれの年金記録がどのように改定されたのかを通知する標準報酬改定通知書が送付されます。

この書類で実際の分割内容が最終的に確定するため、記載内容に誤りがないか必ず確認してください。

4.年金分割の請求期限は?

分割請求の期限は、以下にあげる日の翌日から起算して2年以内に行わなければなりません。

1.離婚が成立した日

2.婚姻が取り消された日

3.事実婚が解消したと認められる日

期限を経過してしまった場合は、原則として請求ができなくなります。

請求期限の特例について

・年金分割の裁判手続きが終わらなかった場合

年金分割についての裁判手続等が長引き、離婚から2年を過ぎてしまった場合は、審判確定・調停成立をして按分割合が定められた日の翌日から起算して6月を経過する日までであれば、請求することができます。

・分割の手続き前に当事者が亡くなった場合

分割のための合意または裁判手続きによる按分割合の決定後、分割手続きを請求する前に当事者の一方が亡くなった場合は、死亡日から1カ月以内に限り分割請求が認められます。

その際には、年金分割の割合を明らかにすることができる合意書や調停調書等の書類の提出が必要です。

【関連コラム】離婚時に年金分割しないとどうなる?

5.自営業や国民年金の場合はどうなる?

自営業者夫婦など、国民年金しか加入していない場合には年金分割の対象外となります。

そのため、離婚による国民年金の分割はなく、老後の資金確保のためには別の方法を検討しなければなりません。

例えば、個人年金保険や貯蓄、他の資産形成方法をどう組み込むかが重要な課題となるでしょう。

6.年金分割のケース別の考え方

離婚時の年金分割について、夫婦のパターン別に具体例を紹介します。

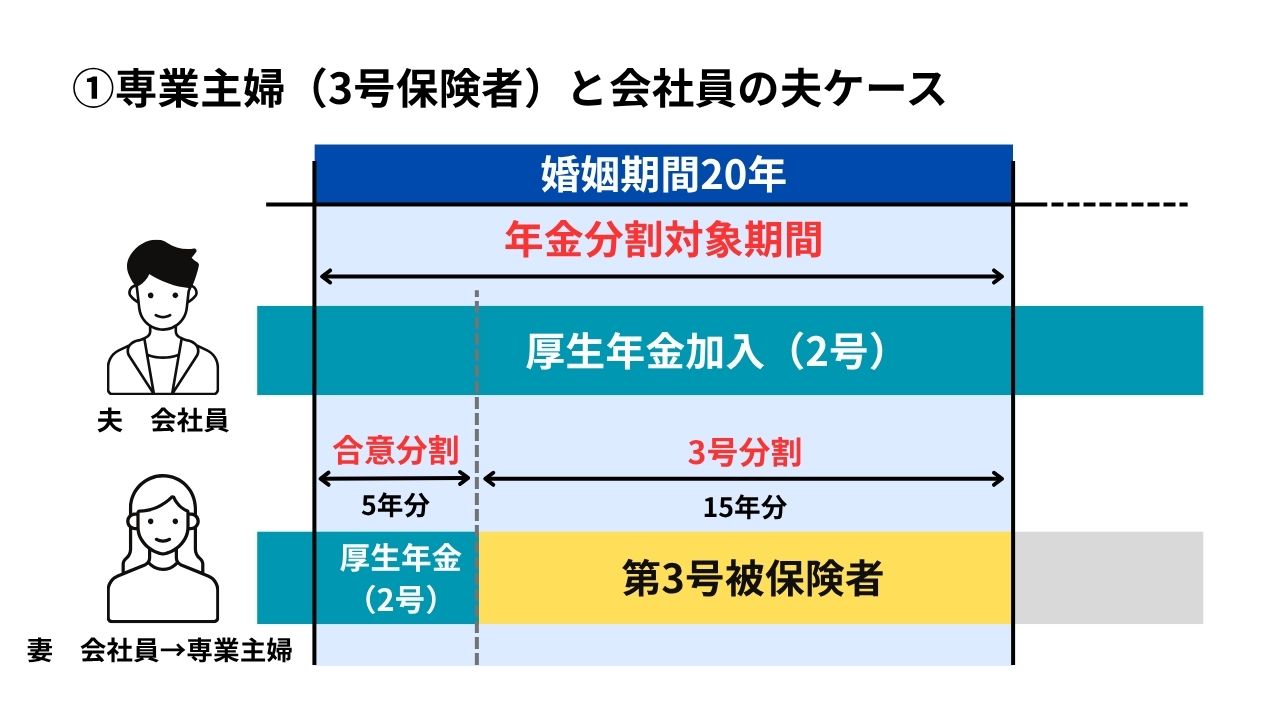

①専業主婦(3号被保険者)と会社員のケース

例)夫が会社員、妻が専業主婦の場合

婚姻期間は20年で、そのうち15年が第3号被保険者期間であった場合には、この15年分の厚生年金が2分の1に分割されます。

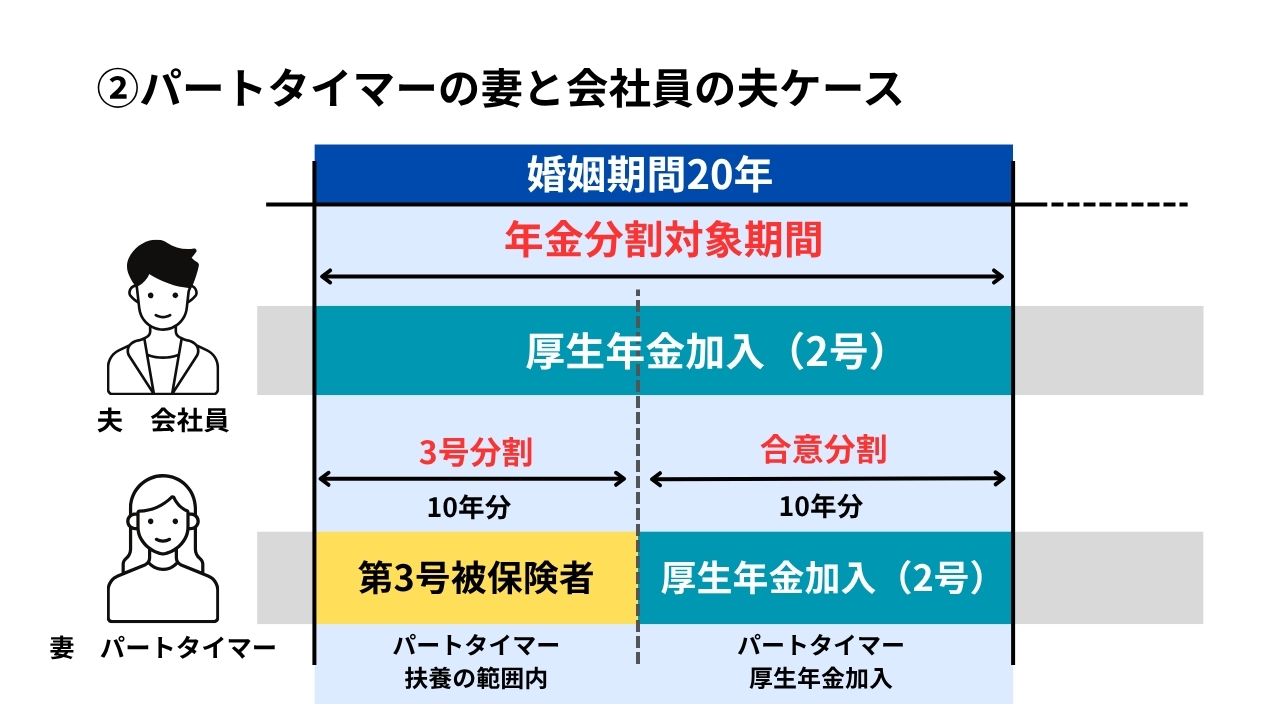

②パートタイマーの妻と会社員の夫のケース

例)妻がパート勤務で、最初の10年は扶養の範囲内で働き第3号被保険者、残りの10年は自分で厚生年金に加入していた場合

扶養の範囲内で勤務し、第3号被保険者であった期間については3号分割を行い、妻が厚生年金に加入していた期間については、夫婦双方の厚生年金記録について合意分割を行うことができます。

パートタイマーとして厚生年金に加入していた場合でも、パートタイマーでの報酬が低かった期間については、合意分割を行い将来の年金受給額の格差を調整できる点が特徴です。

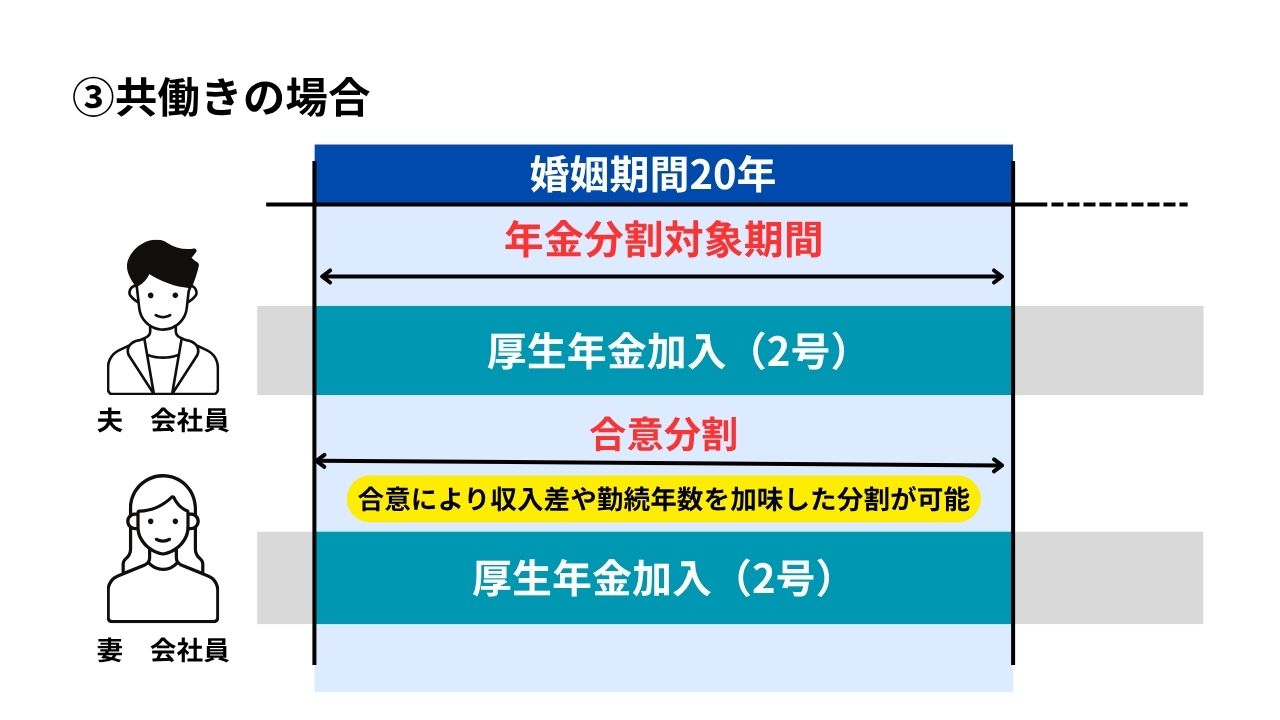

③共働きのケース

例)夫婦ともに正社員として厚生年金に加入している場合

共働きのケースでは、互いに一定の年金受給権を有しています。

そのため、どの程度の分割を行うかについて、収入差や勤続年数の差を加味して合意分割することができます。

7.年金分割に関するよくある質問(Q&A)

年金分割にまつわるよくある質問とその回答ご紹介します。

曖昧な点や不安な事項がある場合は、お近くの年金事務所や弁護士に直接確認することをおすすめします。

年金分割後に相手が再婚した場合は?

年金分割は離婚時点で行われるものであり、その後相手が再婚したとしても一度確定した分割内容が変更されることは原則としてありません。

相手が死亡した場合の手続きは?

離婚後に相手が死亡した場合でも、原則としてすでに行われた年金分割の取り決めはそのまま有効です。

ただし、遺族年金など別の年金制度との関係で特例的な取扱いが生じる可能性がありますので、年金事務所に相談してみましょう。

分割された年金はいつからもらえる?

離婚時に分割手続きを完了していても、老齢年金として受給できるのは規定の年齢に達してからです。

受給開始時期は自分の生年月日や年金制度ごとの規定で異なるので、合わせて確認が必要です。

8.まとめ・弁護士に相談するメリット

年金分割は、離婚後の老後の生活設計に直結する重要な手続きです。

もし年金分割を行わずに離婚してしまうと、専業主婦(夫)やパート勤務で厚生年金に十分加入していなかった方は、受け取れる年金額が大きく減り、将来の生活が不安定になるおそれがあります。

さらに、年金分割には請求期限(原則、離婚が成立した日から2年以内)があるため、年金を受給するタイミングであとから請求しようとしても、年金分割は行えません。

こうしたリスクを避けるためにも、年金分割について不安や疑問がある方は、早めに弁護士へ相談することが大切です。

一新総合法律事務所には、離婚問題に注力する弁護士チームがあり、これまで数多くの事案を解決してきた実績があります。

「年金分割のやり方や仕組みがわからない」

「相手と話し合いが進まない」

「分割割合でもめている」

このような場合には、弁護士が代理人となり年金分割の手続を進めたり、相手との交渉にあたります。

調停や審判など裁判手続きになった場合にも、弁護士であればワンストップで対応することができます。

あなたの将来の生活を見据えた解決を目指し、迅速かつ丁寧にサポートすることが私たちの強みです。

まずはお気軽に一新総合法律事務所の離婚チーム弁護士へご相談ください。

具体的な手続きの流れや見通しについてご案内いたします。

離婚に関するご相談は、初回相談(45分・5,000円)です。

【ご注意】

◆本記事の内容は執筆日時点の法令等に基づいており、最新の法改正や裁判例等を反映していない可能性があります。最新情報については、必ず弁護士等の専門家に確認してください。

◆当事務所は、本サイト上で提供している情報に関していかなる保証もするものではありません。本サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当事務所は一切の責任を負いません。

◆本サイト上に記載されている情報やURLは予告なしに変更、削除することがあります。情報の変更および削除によって何らかの損害が発生したとしても、当事務所は一切責任を負いません。