離婚時に、退職金は財産分与の対象に含まれる?計算方法や請求のポイントを解説

離婚する際には、婚姻期間中に夫婦が共同して得た財産を分け合う「財産分与」を行うことができます。

そこで、退職金は財産分与の対象になるのか、退職金が離婚時点で支払われていない場合はどうなるのか、夫の退職金で妻の取り分はいくらなのか等、疑問に思うことがあるかもしれません。

本記事では、離婚時の財産分与における退職金について、状況別の考え方や、対象となる金額の計算方法など、押さえておきたい情報を詳しく解説します。

1. 退職金は財産分与の対象になり得る

財産分与とは、離婚の際に行われる夫婦財産の清算で、婚姻中に夫婦が共同で築いた財産(共有財産)について分け合う手続きを指します。

退職金は「給与の後払い」的な性質を持つと考えられるため、共有財産として財産分与の対象となる可能性が高いです。

ただし、実際に退職金が財産分与の対象となるかどうかは、離婚時の状況によって異なってきます。

財産分与の基本についてはこちらのコラムにて詳しく解説しています。

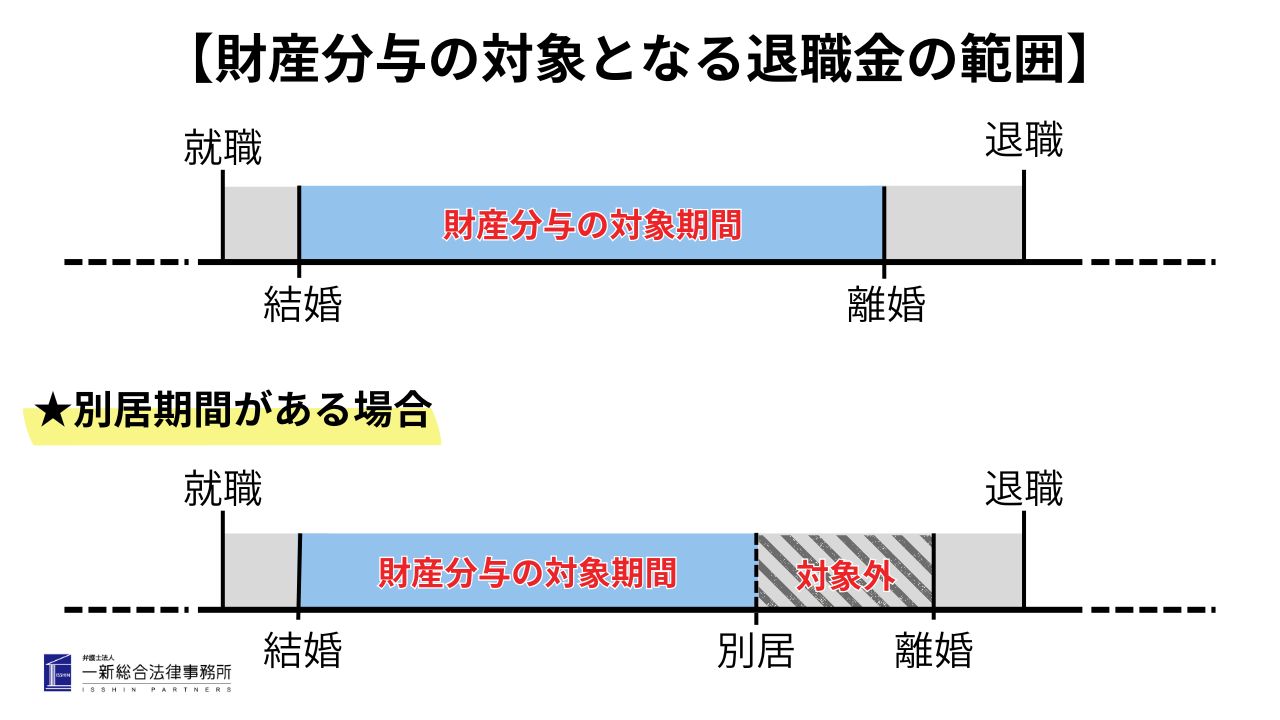

財産分与の対象となる期間

財産分与の対象となる退職金の額は、「働いていた期間」の内、「婚姻期間(※別居期間を除く)」に該当する部分となります。

婚姻前に働いていた期間や、離婚前に別居していた期間に相当する部分については、退職金の形成に貢献したとは言えないため、財産分与の対象とはなりません。

退職金がすでに支払われている場合

すでに退職金が支払われている場合は、財産分与の対象となります。

しかし現時点で手元に退職金が残っていない場合は、財産分与の対象とはなりませんが、使途によっては財産分与の対象に含む場合もあります。

まだ退職金が支払われていない場合

退職金をもらって離婚したいけれど、退職金がまだ支払われていない場合についてはどうでしょうか。

基本的に支払い前の退職金は財産分与の対象となりますが、個々の状況や、将来的に退職金が支払われるかどうかの確実性の度合いを考慮して判断されます。

主な判断の基準は以下のとおりです。

【支払い前の退職金が財産分与の対象となるかの判断基準】

・就業規則で退職金についての定めがあるか

(就業規則や雇用契約書等の規定から、退職金制度があることが前提となる。)

・会社の規模や経営状況

(経営状況が安定しているか。退職金の受け取りがほぼ確実な職業かどうか。)

・定年退職までの期間

(10年以内に退職金を受け取る予定がある場合。また定年退職まで10年以上期間があった場合でも、別居日時点で退職した場合に支給される退職金については財産分与の対象とされる可能性もあり。)

・これまでの勤務状況、勤続年数

(転職を繰り返している場合では、退職金を受け取る確実性が低いと判断。)

退職金が支払われることがほぼ確実と判断できる場合には、退職金の支払い前であっても財産分与の対象となる可能性が高くなります。

2. 退職金の分割割合と具体的な計算方法

実際に財産分与を行う場合、どのように金額や割合を算定すればよいのかについて解説します。

夫婦の寄与度と基本の2分の1ルール

退職金は夫婦の協力によって築かれた財産と考えられるため、特段の事情がない限り、他の財産分与と同様に原則として「2分の1」に分割されます。

ただし、夫婦の一方が特別に多額の貢献をしたり、逆に他方がほとんど生活費を入れていなかったような極端な事情がある場合は、その寄与度によって分割割合が修正されるケースもあります。

専業主婦の場合の財産分与については下記コラムにて詳しく解説しています。

既に支払われた場合の計算方法

既に支払われた退職金については、退職金の受給対象となる「勤務期間と婚姻期間が重なる部分」を切り出して計算し、そこから寄与度(原則として2分の1)によって分割するのが一般的です。

【計算式】

退職金の財産分与額=支払われた退職金×実質的な婚姻期間÷勤務期間×寄与度

※実質的な婚姻期間…婚姻期間における同居期間。別居期間があれば除く。

◆計算例◆退職金4000万円、婚姻期間20年、勤務期間40年、寄与度2分の1の場合

4000万円×20年÷40年×1/2=1000万円

➡財産分与で受け取れる退職金の分与額は1000万円となります。

まだ支払われていない場合の計算方法

まだ支給されていない退職金の場合は、将来定年退職した際に支給されるであろう金額を見積もり、婚姻前と離婚(離婚前に別居期間がある場合は別居時点)後の勤務期間を差し引いた「婚姻期間中に対応する部分」について、中間利息を控除した額を算出し、寄与分のよって分配する方法があります。

(※中間利息について…将来受け取る予定の退職金を繰り上げて、離婚時にもらったと考えて計算するため、中間利息を引く必要があります。)

①定年退職した場合を想定した退職金額で算出する方法

将来的に受け取れるであろう退職金を、勤務期間のうちの婚姻期間(同居期間)の割合で按分する方法です。

【計算式】

退職金の財産分与の対象額=定年退職時の受給予定の退職金額-婚姻前と離婚後に働いた分に該当する 退職金額-中間利息

退職金の財産分与額=上で算定した退職金の財産分与の対象額×寄与度

②離婚時点で退職したと仮定した退職金額で算出する方法

離婚(もしくは別居)時点で退職したと仮定して計算する方法を取る場合もあります。

【計算式】

退職金の財産分与額=離婚時点で退職した場合に支払われる退職金額×婚姻期間÷勤務期間×寄与度

もっとも、将来の退職金は会社の業績や規定変更などによって変動する可能性もあり、実際に受給するまでに不確定要素が多い点が注意すべきところです。

離婚協議や調停の場では、自己都合退職した場合に支給されるであろう退職金の支給見込み額や受給時期を踏まえて具体的な取り決めを行うことが望ましいでしょう。

3. 退職金の財産分与を請求する方法

退職金の分与を巡る話合いは、他の財産分与、慰謝料、養育費などと一緒に離婚条件の一つとして話し合うのが一般的です。

協議でまとまらない場合は、家庭裁判所での調停を経て、それでも難しい場合は裁判の場へ進むことになります。

協議:話し合い

退職金の財産分与について単体で協議するのではなく、通常はその他の財産分与、慰謝料、養育費などの離婚条件と一緒に請求していくことになります。

協議は費用や時間を抑えられる大きなメリットがあり、感情的な対立が生じにくければ短期間で合意に至ることも可能です。

しかし、お互いの意見が強硬な場合や、一方が退職金の情報を開示しない場合には話し合い自体が成立しないことがあります。

協議段階で合意できないようであれば、調停や裁判などの法的な手段を検討することが必要になります。

調停・裁判:話し合いがまとまらない場合の流れ

民法の規定により、財産分与を請求できるのは離婚成立から2年以内とされています。

この期間を過ぎると請求が認められないおそれがあるため、離婚後に請求する場合は退職金受給の時期を見越して手続きを考えることが大切です。

離婚後に請求する場合は、家庭裁判所に「財産分与請求調停」を申立てます。合意に至らなかった場合には、審判手続きに移行し、最終的には裁判官に判断してもらうことになります。

もし請求時期が2年を超えそうな場合は、早めに弁護士に相談することを検討しましょう。

退職金の財産分与を請求された場合

自分が退職金について財産分与を請求された場合、退職金の額を把握するために相手方から退職金の証明書類の開示を求められるケースがあります。

会社に知られたくないなどの理由で請求に応じないままでいると、家庭裁判所に申し立てをされ、勤務先に対して調査委託や文書提出命令がなされる場合もあります。

相手から情報開示請求があった場合は、無視をせずにきちんと対応するようにしましょう。

4.気をつけたい!退職金の使い込み

退職金を受け取った後に、相手方が勝手に使い込んだり別口座に移してしまうリスクは否定できません。

使い込みや、財産隠しへの対処方法について解説します。

退職金の仮差押えをする

仮差押えとは、一時的に相手の財産に対して差押えを行い、財産の移動を防ぐための法的な手続きです。裁判所に仮差押えの申立てを行い、仮差押えが認められると、退職金を勝手に引き出すことが難しくなります。

使い込みのトラブルが予想される場合には、迅速に弁護士へ相談し、仮差押えを含む法的手段を検討することが重要です。

仮差押えの注意点

仮差押えの申立てを行う場合には、財産の存在を疎明する必要があります。

手続きを行う前に、退職金額がわかるような資料を準備しなければなりません。

また、裁判所が仮差押え命令を下すにあたって、担保金を法務局に預けなければならず、差押え金額の2~3割程度に該当する金額を準備する必要があります。

5. 共働き・熟年離婚・年金分割など特有の事情における注意点

夫婦の事情によっては退職金以外の分割や老後生活との関係も重要になります。

退職金だけでなく年金や預貯金など、さまざまな財産を考慮して将来設計をする必要があります。

共働きの場合の退職金と財産分与

夫婦双方が働いている場合には、それぞれに退職金が支給される可能性があります。

このときは、一方の退職金だけでなく、もう一方の退職金も婚姻期間中の協力によって形成された財産と判断されます。

お互いの受給額や時期をよく確認したうえで、互いが納得できる分割方法を話し合うと、後々のトラブルを回避しやすくなります。

熟年離婚における退職金と年金分割

熟年離婚では、退職金は老後資金の柱となる可能性が高いため、分与割合が家計全体に大きく影響します。

離婚後の生活費や年金額も考慮し、長期的な視点を持った財産分与を行うことで、離婚後のトラブルを最小限に抑えることが望まれます。

一方で、年金は財産分与の対象ではなく「年金分割」という別の法律制度に基づいています。

具体的には、厚生年金や共済年金などが対象となることが多いですが、個人年金や企業独自の退職年金制度などは必ずしも分割対象にはなりません。

また基礎年金である国民年金は年金分割の対象となりません。

年金分割では、婚姻期間中に納めた厚生年金保険料の納付実績について2分の1を上限に分割することが可能です。

専業主婦の場合でも、婚姻期間中に配偶者が納めた厚生年金の記録を分割して、自分名義に付け替えてもらうことができます。

分割方法には、3号分割、合意分割の2つがあります。

相手方が年金分割に合意してくれない場合、または分割割合で合意に至れない場合、離婚後2年以内に家庭裁判所に年金分割審判を申立てて、裁判所に決めてもらうということも可能です。

熟年離婚における財産分与の進め方や注意点などについては、下記コラムにて詳しく解説しています。

6. 分割払いや退職後に支払うことはできる?

退職金の財産分与額は、原則として離婚時に一括で支払われます。

離婚時に一括で支払うだけの資金がない場合、退職金受給後に分割して支払う方法を取ることもあります。

将来的に受領予定の退職金については、金額が変動するリスクを踏まえながら、複数のシミュレーションを行って双方が納得する形を模索しましょう。

また、夫(妻)から退職金の受給前に分割払いを拒否されるケースもあり、その場合は調停や裁判で第三者の判断を仰ぐことができます。

仮差押えや強制執行といった法的手段を活用すれば、相手が合意なく資金を処分するリスクを抑えることが可能です。

相手の一方的な拒否に直面したら、弁護士と相談して適切な対応策を検討することをおすすめします。

7. 離婚時の退職金分与でお悩みなら弁護士へご相談ください

退職金の財産分与は、離婚時の支給状況や、請求時期、勤務状況や寄与分によって算定方法が異なります。

また、将来払われるであろうお金の話をする場合は、夫婦間での話し合いが難航し、なかなか合意を得られないケースも少なくありません。

こうした問題を一つひとつ解決していくためには、法律の専門知識と交渉力を備えた弁護士のサポートが効果的です。

弁護士に相談することで、あなたの請求できる金額を適切に主張し、退職金算定の具体的なアドバイスを受けられます。

協議がまとまらずに離婚調停や離婚裁判などの法的手続きに進んだ場合には、弁護士は必要書類の作成や、代理人として相手方との交渉、裁判所での主張立証など、依頼者をサポートすることができます。

そのため自分ひとりでは対応が難しい法的手続きにおいて、弁護士の力を借りることは大いに有益です。

退職金は夫婦の財産を大きく左右する大切な資産であり、正確な情報と適切な手続きによって円満な離婚を実現するための重要なポイントとなります。

すでに退職金を受け取っている場合も、まだ受け取っていない場合も、婚姻期間中に形成された部分をどのように算定するかを考えることが大切です。

分与方法や時期、仮差押えなどの手続きは複雑になりがちですので、疑問がある場合は早めに弁護士や専門家に相談して、不測の事態に備えましょう。

弁護士法人一新総合法律事務所では離婚問題に注力する離婚チーム所属の弁護士が対応いたします。

財産分与を含む離婚に関するご相談は45分5,000円で承っております。

不貞慰謝料に関しては初回無料相談となっております。

お金に関する問題は当人同士ではなかなか合意することが難しい問題です。どうぞお気軽にご相談ください。

8.解決事例のご紹介

一新総合法律事務所で扱った「離婚時の退職金」に関する解決事例をご紹介いたします。